《达尔文经济--自由、竞争和公共利益》

去年底,美国康奈尔大学经济学教授罗拔·法兰克出版了一本极具启发性的书:《达尔文经济--自由、竞争和公共利益》,对亚当·斯密揭示、自由经济学者奉为圭臬、现在读者无人不知的“无形之手”提出质疑。序言中,作者写道:“我对我的预测有信心,一百年后,经济学家极可能认为经济学的智性奠基者,是达尔文而不是斯密!”现代经济学之父亚当·斯密的“经济人”和“无形之手”,成为自由经济的磐石已两百余年,可是,如今学者发现它们均不是放诸四海而皆准的真理。和所有学术一样,经济学王国亦没有王者。

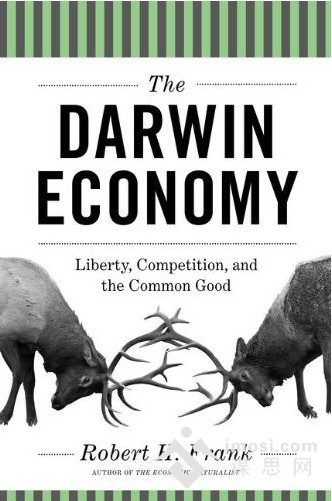

斯密的现代经济学之父地位,是经济学家的共识;法兰克是学有所成的自由学派经济学者,虽然他的强项为以怀疑斯密人是理性经济动物为理论基础的行为经济学,但达致这项“大不韪”的结论,仍然有石破天惊效应。什么是“达尔文经济”?可从这本书的封面图像谈起。图像很简单,两只“旗鼓”相当的麋(驼鹿),抵角互撞。这是野生动物纪录片常见的镜头,何奇之有?这的确不是奇事,但法兰克从此平常现象,质疑连串经济学的根本命题,不由你不追读下去。

麋有一对长可达四英尺、重超四十磅、庞然交错有点像枝桠横生的巨角。据达尔文适者生存论的演绎,这是驼鹿万千年来受“争女”这只“无形之手”诱导不断进化的结果。据达尔文的说法,角为公麋最有用、最具雄性征象的“武器”,角愈大击败对手的机会亦愈高。在不讲求法理情或情理法的动物世界,角大者“食色”兼得,这意味“如无意外”,大角的麋,在族群中无论是觅食或与异性交配,均有绝对优势。公麋的角愈大愈有利,为了独占“花魁”,数万年来,公麋为一己私利——传宗接代把基因世代相传,其角在进化过程中慢慢增大,以至形成现在大得成为负累的巨角;交错巨角最长可达四英尺,角长在三至四英尺的麋更比比皆是。电视所见,一百数十只巨角麋联群为觅食为争取与母麋交配而争风喝醋的“群抵”,蔚成奇观。

大角虽然在“情场”上占尽先机,但公麋为此付出沉重甚至致命的代价:当它们遭遇食肉兽尤其是天敌豺狼袭击时,求生本能必然驱赶它们逃进茂草密林,因为草木的掩护,它们有较高逃生机会。哪知巨角导致它们轻易受杂草树枝缠阻,失去在丛林中奔跑的自由,且大大降低了它们的速度,由是无法逃避成为食肉兽大餐的厄运。这个例子,清楚说明追求私利的结果不仅无法达致公益且会造成“公害”。这与斯密鼓吹的人人追求私利会造福社群的立论完全相反。

和大部分脊椎动物一样,公麋亦是杂交动物,据达尔文的观察,有的公麋和多只母麋交配,有的与此无缘,“终身不娶”;而“交配”次数多寡,与其角的大小成正比。从生物学角度,生有一对庞然巨角的麋,其基因广披、开枝散叶、子孙繁衍;角子比较小的,由于屡战屡败,无法获得“美人欢心”,也可说是失败的弱者不获崇拜英雄的“美女”青睐,便有断子绝孙之虞!套入经济学原理,麋的大角是已故经济学名家赫舒(F. Hirsch)所说代表身份地位的“正确位置”,它带来的行动不便,令大角兼具nonpositional good的特性。

对于麋来说,大角利弊兼备。其利当在有极高机会与众母麋交配,有助其基因传之久远(庸俗但比较接近事实的说法是满足其性欲),但它因此令公麋不易“避难”进而祸延陪伴公麋左右的母麋和小麋,等于整个麋群很难逃脱食肉兽的扑噬。动物的思维能力(如果有的话)远远不及人类,一切听凭“自然”,亦可说不能挣脱“无形之手”的摆布。为了争取交配机会,其角逐年增长,结果虽有所得却必须付出惨重代价;更严重的是,这种追逐一己私利导致角的尺码愈来愈大的进化,终令整个群体受害!

这里应该再作一点说明,所谓“追逐一己私利”,是指麋的角比同辈大才有交配优势,适者生存的衍变,令麋角不断增大(现在最长四英尺重四十余磅,仍在慢慢增长,千百年后,麋角可能大至令角主走不动,虽然它因此在交配上无往不利,巨角却同时成为致命的重负,果如是,麋很快便会绝种,因为这种头重身轻的身体状况,食肉兽不论奔跑速度快慢,都有机会大快朵颐,把大角麋当点心),意味其负重日增,以至对“族群”的生存有负面影响甚至会招惹灭族的风险。

麋以大角称雄,海象则以体重见胜。雄性海象体重可达六千余磅,比雌性重四五倍,大家常见笨重得“抬不起头”的海象在海滩上以肥颈互“扭”、以钝牙乱咬,有时长达数小时才分胜负,失败者通常浑身是血、颓态毕呈,落“荒”而遁,得胜者便得以从心所欲与众雌海象交配。由于海象并无利爪利齿或利角,它们只能以体重压服“情敌”,结果一如麋角,海象的体重亦愈来愈重,以至有的重近三吨,连移动(遑论走动)亦很艰难,因此成为鲨鱼的最佳猎物。

受“无形之手”的驱动,不仅动物不顾消极副作用地发展“优势”,以致最后反噬其身。显而易见,麋和海象的进化,满足了它们之中强者的性需求,但因此而贻害“苍生”,连累整个兽群成为天敌的盘中餐。更有甚的是,由于集中全身精力发展性征,等于分薄了发展其他身体机能的资源,结果麋角大得成为奔跑的负资产,而海象则头脑简单且四肢不发达……